|

|

|

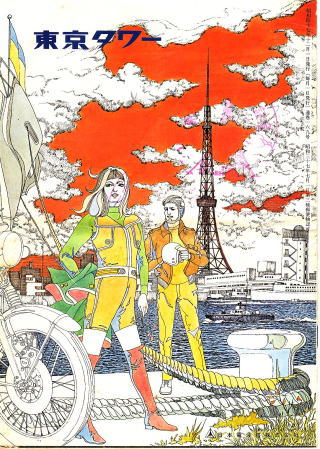

ALWAYS三丁目の夕日 ALWAYS三丁目の夕日

|

|

所蔵写真 |

テレビ放送開始当時は、東京タワーは無く、各社独自の送信鉄塔を有していた。NHKは、昭和28年に紀尾井町の千代田放送所に172.5m自立四角鉄塔を建設した。昭和34年1月10日に教育テレビジョン 1チャンネル10kWで東京タワーから放送を開始した。戦後暫くテレビの1チャンネルは米軍が使用していたため、総合テレビは、千代田放送所から3チャンネルで放送されていた。現在のチャンネル構成になったのは昭和34年4月7日から。

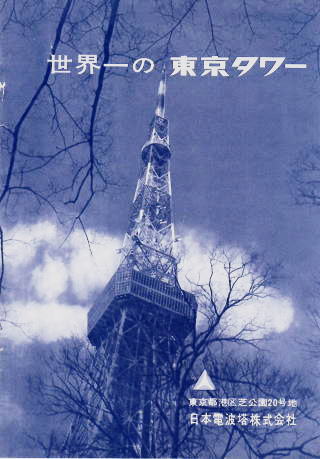

東京タワー 日本電波塔株式会社の鉄塔の愛称

竣工 昭和33年12月23日

構造設計 内藤多仲(早大名誉教授)

建築図面 日建設計

製作 竹中工務店

三菱重工(大展望台より上部)

松尾橋梁

建方 竹中工務店

宮地建設

建設期間 昭和32年6月29日から昭和33年12月23日

鋼材重量 4,000トン

新日鉄、鋼管 SS-41

アンテナ支持塔体大同製鋼 SHT-52高抗張力鋼

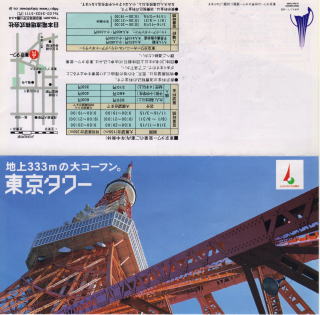

地上高 333メートル |

|

特別展望台はどこ?今日のタワーにくらべると実にシンプル。

|

|

特別展望台は建設当初展望施設ではありませんでした。もともとテレビ関係の作業台やアンテナ整備等に使用されてきたものを、昭和42年7月に一般公開したのです。その為2箇所の展望台が出来たのです。

http://www.tokyotower.co.jp/2005/web/06secret.htmlより引用 |

| 建設工程 |

|

|

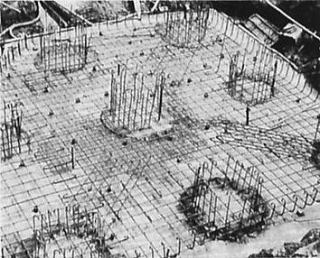

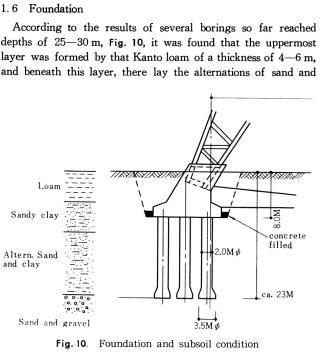

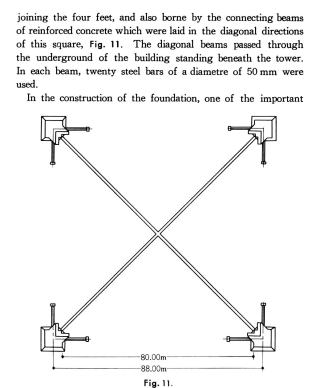

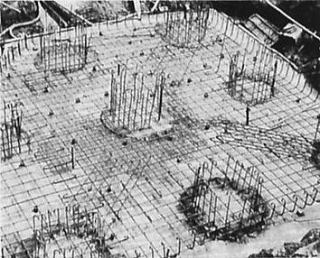

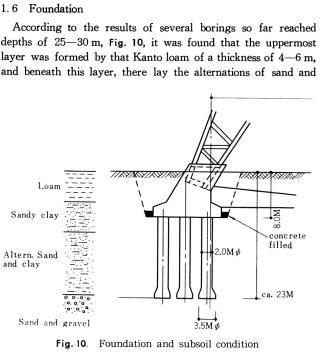

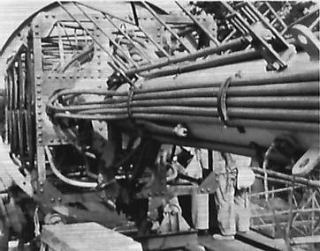

塔脚基礎は、1脚に8本づつの深礎脚柱が地中深く東京湾海面水位まで達している深礎工法。 |

内藤多仲博士の業績より |

左図から、25m~30mの深礎脚柱が打たれている。海抜に一致している。 |

内藤多仲博士の業績より |

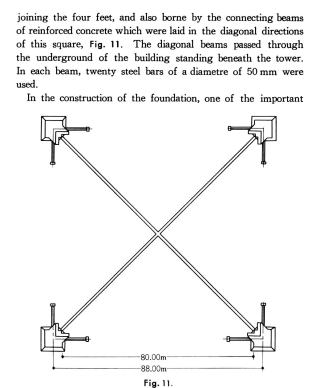

1脚で4,000トンの重圧に耐える脚は径50mmの鋼棒20本で対角線に結合されている。その上に、日本電波塔科学館が建設されていることになる。30mの深礎脚柱が打たれているにもかかわらずこの徹底した安全設計には頭が下がる。

-----------------------------------------------------

この事は、中学生の頃、習字塾の奥津先生に聴いたことがことがある。奥津先生は、古川電工のアンテナ技術者でタワーのアンテナの建設にも関わっていた。「オームの法則」はこの頃に習得した。

|

|

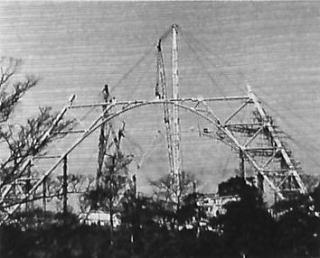

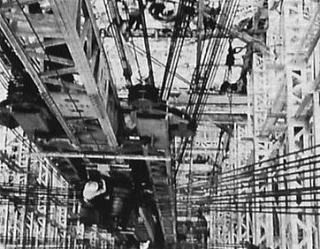

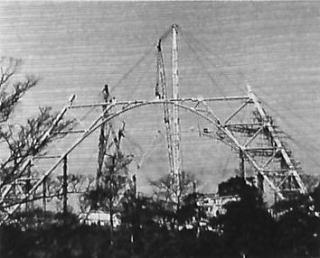

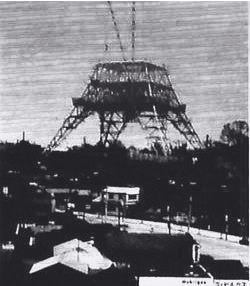

難工事だったアーチ建設作業。「70mガイデリック起重機」が大活躍。当時の「鳶」の高い技能が建設を可能にした。父から聞いた話だが真っ赤になったリベットを大きなヤットコではさんで2,30メートル投げ上げる。円錐形の器具で受け取り素早く機械式ハンマーで打ち込む。

|

|

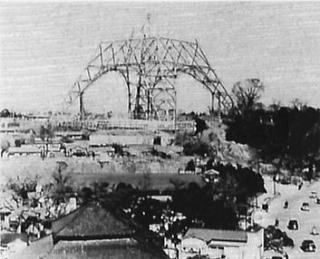

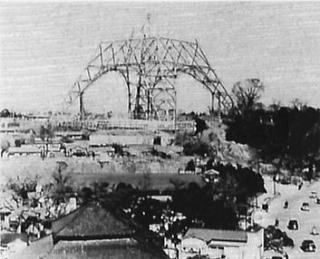

見事なアーチ。エッフェル塔を思い出させる。このページ後半を参照あれ。当時の江戸っ子はこの大きさに驚いたことであろう。

|

|

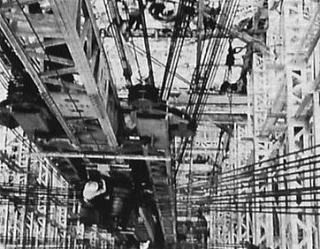

写真では見難いが「ガイデリック」という装置を上へ上へと引き上げ建設して行く。「デリック」とは、荷を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置であって、マスト又はブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロープにより操作させるものである。荷の水平移動は必ずしも必要条件ではなく、荷を水平に運搬することができるものとできないものがある。「ガイデリック」は、1本の直立したマストと、その根元にピン結合されたブームで構成されており、マストはその頂部を6本以上のガイロープで支えられている。ウインチはデリック本体から離れた位置に据えつけられ、ワイヤロープによって、巻上げ、起伏、旋回の運動が行われる。

http://www.cranenet.or.jp/tisiki/crane.htmlより引用。

|

|

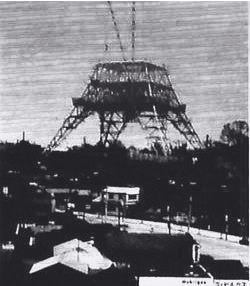

「三丁目の夕日」のワンシーン?

足場を固め資材を引き上げ、天に伸びはじめる東京タワー。

|

|

アーチ上部の資材置き場 |

|

ワイヤーと滑車で荷揚げを行う |

|

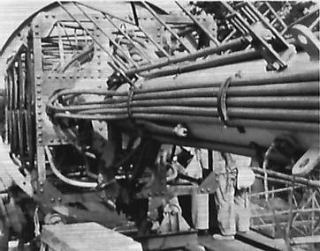

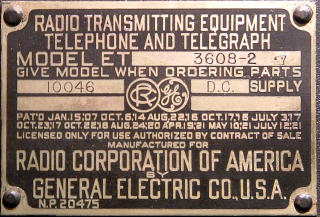

18.7mの鉄塔頂部のターンスタイルアンテナ(Supertunstile antenna)古川電工株式会社製作。 |

|

タワー最上部 タースタイルアンテナと避雷針、避雷針の長さ160cm |

|

|

| 2011.03.11 地震による被害 |

|

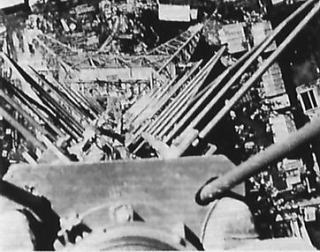

船外活動?地上の景色が曇って見える。宇宙飛行士もびっくりの高所作業。

|

|

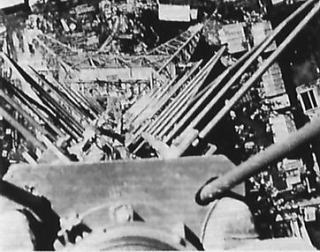

避雷針から真下を見下ろす。 |

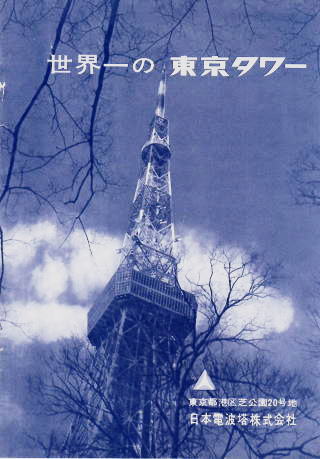

| パンフレット |

|

|

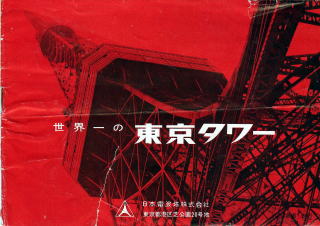

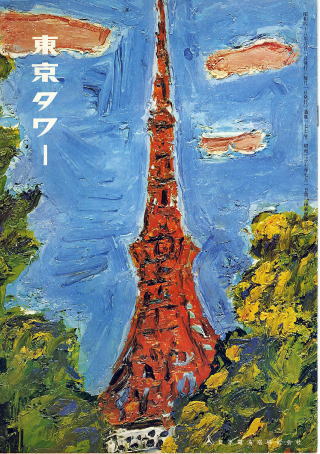

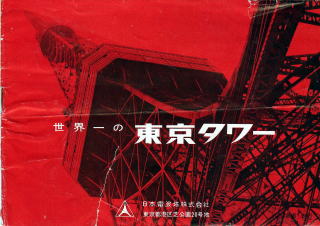

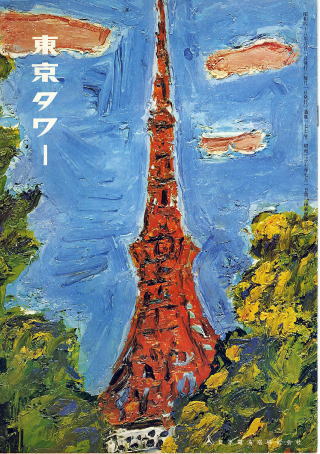

「ALLWAYS三丁目の夕日」プログラム特別付録

昭和33年当時の東京タワー来館者プログラム復刻版

東京タワーを建設する際、電波科学の権威を結集してそれぞれ綿密、慎重な検討を行なった結果、東京地区のVHFテレビ7局以上と将来開局が予定されるUHFテレビ局が、東京を中心とした関東一円(北は水戸、東は銚子、南は沼津、西は甲府)をサービスエリアとして安定な電波を送る場合に、鉄塔の高さは333mであるということがわかりました。こうしてみると高さ333mのタワーが昭和33年に開業したのは、偶然の一致ということになります。

また、開業前の昭和30年当時、東京タワー構想を練っていた前田久吉(産経新聞)の心中はこうでした。「科学技術が伸展した現代では、300メートルの塔をたてるくらい、あえて至難の業でもあるまいと考えた。やれば必ずできる、と私は膝をうつ思いだった。つまり私の東京タワー建設に対しての自信と決意は、京都東寺の五重塔からあたえられた、ともいえる。出来る!必ずやりとげてみせる!私はコブシをかたく握り締めて確信をえた。

私の練りに練ってまとめた東京タワーの構想は、これまでのお国自慢的な塔の背くらべとはケタはずれな、「どうせつくるなら世界一を……。エッフェル塔(320m)をしのぐものでなければ意味がない」というものだった。このエッフェル塔をしのぐ世界一の東京タワー建設の夢は、けっして平らな道ではなかった……。」

http://www.tokyotower.co.jp/2005/web/06secret.html より引用

|

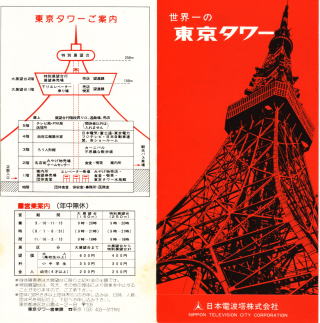

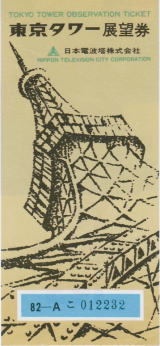

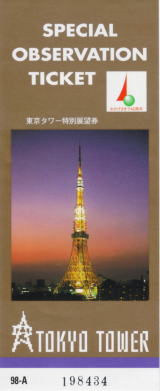

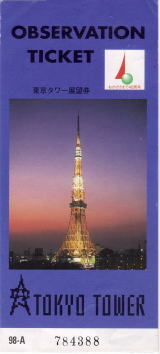

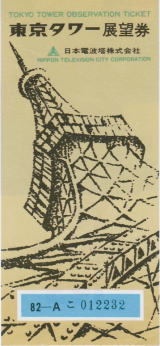

| 昭和35年 展望台入場券 |

|

|

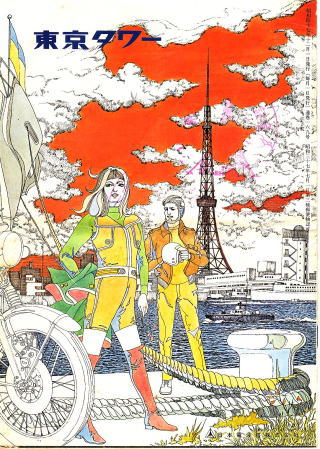

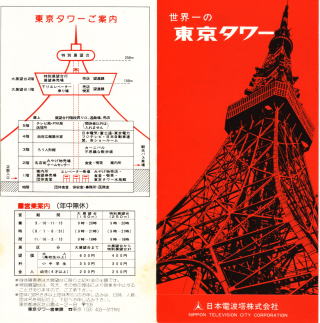

開業数年後のプログラム(24頁)、開業直後に比べ充実し、詳細な説明があり、広告もカラーになっている。この頃は、テレビ送信施設の見学が可能であった。

|

|

昭和四十七年十二月発行 通巻一六九号のプログラム(20頁)。内藤多仲教授の解説も掲載されている。5階のテレビ送信施設はすでに見学できなくなっている。学生運動など治安悪化の影響。

|

|

昭和四十八年八月 通巻一七七号発行のプログラム20頁。「ウルトラマンタロー」のショウの記事がある。

|

1982年頃のプログラム。

8頁のシンプルな構成になっている。 |

|

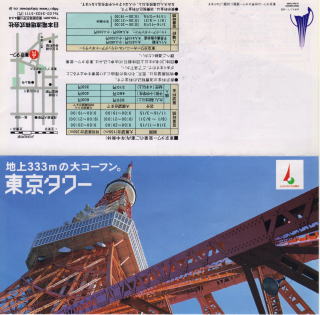

1998年頃のガイドブック |

|

|

東京タワー名物の模型お土産。

|

|

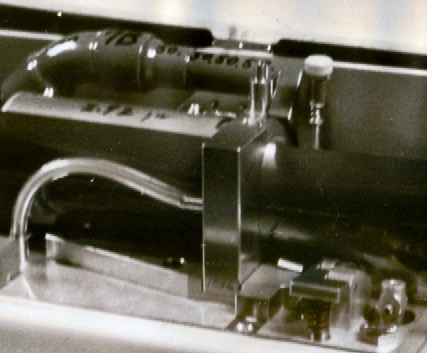

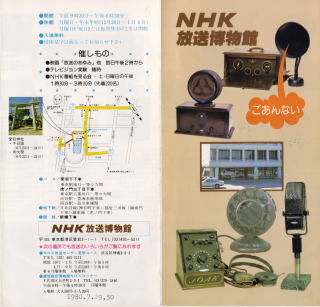

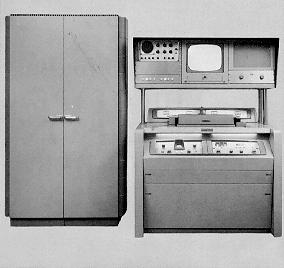

放送博物館 カメラ再撮

Super Turnstyle Antenna

Microwave antennas for TV outside broadcasting at Hi position

|

|

放送博物館 カメラ再撮

Microwave antennas for TV outside broadcasting at Low position

Radio relay room

|

|

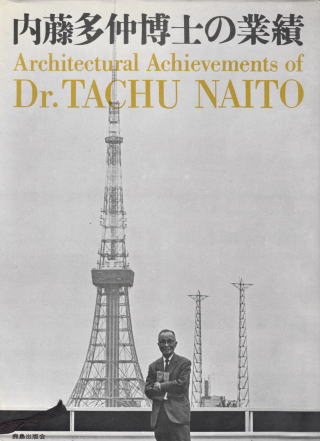

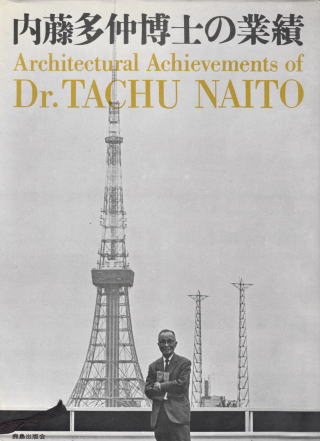

内藤多仲博士の業績

定価4,000円

昭和42年3月1日印刷

昭和42年3月10日発行

編集 『内藤多仲博士の業績』刊行委員会 実行委員会

発行所 株式会社 鹿島研究所出版会『内藤多仲博士の業績』 「内藤多仲博士の業績」刊行委員会編 鹿島研究所出版会 1967 182p

「Works III Towers 1925?1963」(p.70-103)にNHKの愛宕山タワー、東京放送局(新郷)、通天閣、別府タワー、博多タワー、名古屋タワー、東京タワーの記録写真があり、東京放送局(新郷)については応力図、別府タワーについては断面略図

|

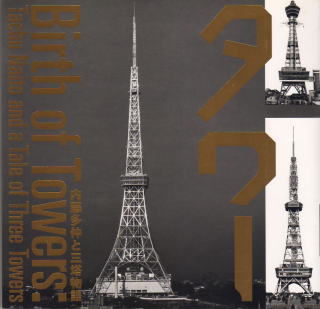

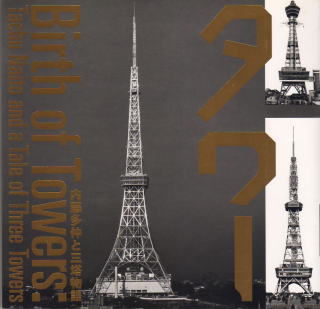

INAX ギャラエリー

INAX BOOKLET

タワー 内藤多仲と三塔物語

著者 橋爪紳也、田中彌壽雄、内藤多四郎

定価 1,575円

A4判変型(210mm×205mm) 並製 72頁

ISBN 978-4-87275-836-8

2006年6月15日発行 |

東京タワー、名古屋テレビ塔、大阪通天閣。実はこれらの構造は、日本で初めて耐震構造を取り入れ、「塔博士」と呼ばれた内藤多仲が設計したもの。多仲を父に、都市を母にもつ、タワー3兄弟の約50年間の変遷とそれぞれの魅力に迫ります。

【三塔物語】--------------名古屋・大阪・東京

三都のタワー -----平成十八年三月

三塔が生まれた頃

通天閣と新世界 -----塔と街の物語 橋爪伸也

東京タワーから街を初めて撮った人

東京タワーのお客さん

パンフレットとお土産

座談会 街づくりと名古屋テレビ塔

【塔博士 内藤多仲】

多仲のタワーは六兄弟

日本の放送は多仲とともに

耐震建築の父

多仲の設計・構造設計担当作品

三塔を設計した頃 -----田中彌壽雄

私の父、私の家 -----内藤多四郎

・内藤多仲略年譜

・俯瞰する欲望 ‐塔の系譜・内藤多仲以前- -----橋爪紳也

・執筆者紹介

http://www.inax.co.jp/publish/book/detail/d_836.html より

|

|

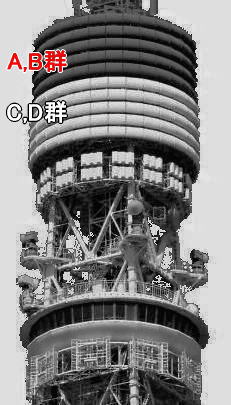

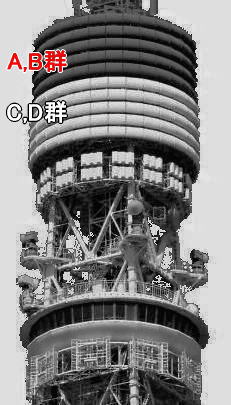

地上デジタル放送用のアンテナ群

A,B群 NHK26,27ch、NTV25ch,放送大学28ch

3素子型2L双ループアンテナ5段15面x2式

C,D群 TBS22ch,CX21ch,ANB24ch,TX23ch

3素子型2L双ループアンテナ5段15面x2式

その下

メトロポリタンTV 20ch

テレビ番組中継用のFPU(マイクロ波中継装置)の

受信用空中線回転台

特別展望台(地上250m)

VHFデジタルラジオのアンテナ

|

|

|

撮影時 高さ398m |

|

7月4日日曜日のためクレーンは静止したまま |

|

東武線伊勢崎線 曳船ホームから |

|

地下鉄 日比谷線 北千住ホームから |

|

ゆりかもめ 車窓から 台場駅停車中 |

| 練馬から定点観測 |

|

2009年11月3日、11:05:14

クレーンが2機、顔を出し始めた |

|

2010年5月13日、17:14:30

第一展望台はこれから建設 |

|

2010年7月17日、18:55:10

高さ398m第一展望台建設中 |

|

2010.09.09 |

|

2010.09.25

|

|

2010.10.11 12:40

(478m 10/2)

|

|

2010.11.03 15:46

(497m 10/30) |

|

2010.11.23 12:56

(497m 2010年11月20日現在)

|

|

2010年12月4日、16:13:56

(511m 2010年12月01日現在)

|

|

2010年12月23日、13:09:20

539m 2010年12月25日現在

|

|

2011年1月10日、16:31:54

http://www.tokyo-skytree.jp/

|

|

2012.05.06 21:00 |

横浜 山下公園から

|

|

2012年4月1日 山下公園にて |

浅草 吾妻橋から

|

|

2012年4月8日 浅草隅田公園にて |

|

2012年4月8日 浅草隅田公園にて |

|

2012年4月8日 浅草隅田公園にて |

|

|

横浜 マリンタワー |

|

|

各地のタワー

|

|

田無タワー

マルチメディアタワー 「スカイタワー西東京」 (地上高 195m)

http://www.skytower195.com/

自宅から撮影 |

|

翌日午前中の天気予報をカラーで表示

・紫色 : 晴れ

・緑色 : 曇り

・水色 : 雨 |

| |

|

|

横浜メディアタワー

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-3

設計者:NTTファシリティーズ

掃部山公園から撮影 |

|

横浜メディアタワー

横浜美術館前から |

| |

|

|

NTTDoCoMoさいたまビル. 高さ218.5m

埼玉県さいたま市中央区新都心11-1

設計者:NTTファシリティーズ

竣工:2001年4月 |

| |

|

|

NTTコミュニケーションズ

唐ヶ崎ビル

東京都目黒区中央町1丁目

http://denwakyoku.jp/COMkaragasaki.html

東急東横線から撮影 |

| |

|

|

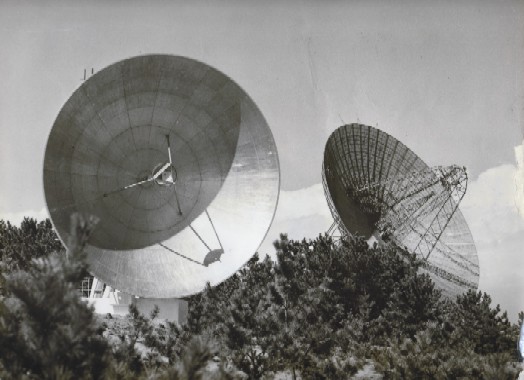

NTTコミュニケーションズ 湘南藤沢ビル

神奈川県 藤沢市 鵠沼神明一丁目 4

http://denwakyoku.jp/COMfujisawa.html

小田急車内から撮影 |

|

NTTコミュニケーションズ 湘南藤沢ビル

衛星地球局

JR東海道線から撮影 |

| |

|

|

Googleより

NTT堂島

衛星地球局

http://denwakyoku.jp/doujima1.html |

| |

|

|

NTT Docomo代々木ビル 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 通称ドコモタワー

NTTドコモの自社業務用のビルであり、関係者以外の立ち入りはできない。NTTドコモの本社は千代田区の山王パークタワーである。

北側には直径約15mの大時計がある。2002年にNTTドコモ設立10周年を記念して設置された。シチズングループのシチズンTICが作成し、時針、分針ともに約1トンあるという。頂上の尖塔は32mのクレーンであり、クレーン部分を含めた高さは272mである。建物のスケールとしては地上50階を超える高さがあるが、ビルとしての構造を持つのは全体のうち下半分程度(地上25階)まで。残りの上層部はマイクロ波アンテナを設置するためのタワー(鉄塔)同然で、内部は空洞となっている。 |

|

関連サイト NTTドコモ代々木ビル - Wikipedia より

|

|

|

回転昇降式展望タワー

| ひびきタワー 福岡県 |

110m |

| 西武ゆうえんち ジャイロタワー 埼玉県 |

80m |

| ラ・レインボータワー 岡山県 (営業終了) |

150m |

| 鷲羽山ハイランド・スカイビュー 岡山県 |

22m |

| 万代シテイレインボータワー 新潟県 |

100m |

| 弥彦パノラマタワー 新潟県 |

100m |

| 瀬戸大橋タワー 香川県 |

132m |

| 宇和海展望タワー 愛媛県 |

107m |

| シーパラダイスタワー 神奈川県 |

90m |

| 舞子タワー 兵庫県 (現存せず) |

119m |

from http://tower.30maps.com/ |

1992 |

ALWAYS三丁目の夕日

ALWAYS三丁目の夕日

所蔵写真 恩師横山教授より

所蔵写真 恩師横山教授より